चलिये, मैं आपको एक अलग ही दुनिया में लिये चलता हूँ.

आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों ने मिलकर व्हाट्सऐप पर एक ग्रुप बनाया जिसमें लगभग दो सौ सेवा-युक्त और सेवा-मुक्त अधिकारी शामिल हुए – अनेक महानिदेशक, अवर महानिदेशक, उप-महानिदेशक, केंद्र निदेशक व अन्य अधिकारी. इनमें अनेक इंजीनियर भी थे. इस ग्रुप में अपने अनुभव, विचार और अपने बारे में बताते हुए परिचित-अपरिचित साथियों के बीच एक दिलचस्प आदान-प्रदान होता रहा. ऐसे अवसर का एक क़तरा यहाँ प्रस्तुत है जिसमें आपको संस्मरण की तरलता मौजूद मिलेगी.

यह दुनिया इतनी भी अलग नहीं थी कि आकाशवाणी की दुनिया न हो. बल्कि कहना चाहिए यह एकान्ततः आकाशवाणी की ही दुनिया थी. जब अलग-अलग लोग व्हाट्सऐप पर अपना सब तरह का इतिहास कह ही रहे हैं – अच्छा भी, बुरा भी, तब मुझे लगा यह भी इसलिए कह लिया जाए कि यह सब इसी आकाशवाणी में सचमुच हुआ था!

इसमें से जो आपको कहने जैसा लगे, उतना ही सुनियेगा, बाक़ी छोड़ दीजिएगा.

जब-तब मैं आकाशवाणी के अपने अनेक गुरुओं का ज़िक्र करता रहा हूँ – श्री डी.के. सेनगुप्ता, श्री गिजुभाई व्यास, श्री के. के. नय्यर और अन्य अनेक. किन्तु मेरे पहले और आख़िरी गुरु थे आकाशवाणी, जलंधर के असिस्टेंट प्रोड्यूसर (बाद में प्रोड्यूसर) स्वर्गीय श्री विश्वप्रकाश दीक्षित ‘बटुक’. मेरे पिता.

बचपन से ही उन्हें कभी रूपक, कभी संगीत रूपक या संगीत-ऑपेरा, कभी नाटक-झलकी तो कभी गीत लिखते देखता था. किराये के मकान के आँगन में खुरदरी खाट बिछाकर, उसपर लोहे का ट्रंक टिकाकर, ट्रंक पर काग़ज़ रख लेते थे और लिखा करते थे. आर्थिक संघर्ष करते परिवार के पास टेबिल-कुर्सी की सुविधा नहीं थी. उन काग़ज़ों को समेटने और सलीके से रखने में कुछ-न-कुछ मेरे भीतर भी सेंध लगाता रहा होगा.

पिताजी की बदौलत मैं आकाशवाणी के उन दिनों से परिचित था जब ‘द इंडियन लिसनर’ या ‘सारंग’ नामक पत्रिकाओं में विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण प्रकाशित होता था और छापे गए एक भी कार्यक्रम के प्रसारित न होने पर, जिसे आकाशवाणी की अंदरूनी भाषा में ‘डेविएशन’ — deviation कहते थे, सम्बन्धित व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता था. ये वे दिन थे जब नाटकों के लिए ड्रामा-वॉयस और इफेक्ट्स्मैन के पद होना विभाग का ज़रूरी हिस्सा हुआ करता था. ड्रामा भी लाइव प्रसारित होते थे. ‘केवल आलेख’ के रूप में आमंत्रित वार्त्ताओं को लाइव पढ़ने के लिए प्रोड्यूसर को रात को भी दोबारा ऑफ़िस जाना होता था.

रेडियो के श्रोताओं को सब कुछ चकाचक देने का काम चुनौती-भरा था जिसकी अपनी अलग ही थ्रिल थी. रेडियो का दबदबा था. इसके लिए इतना कहना कि तब इलेक्ट्रोनिक मीडिया में रेडियो अकेला ही था, कोई प्रतियोगिता या चुनौती नहीं थी, उस समय की बेहद अनुशासनपूर्ण और अद्भुत कार्य-संस्कृति का तिरस्कार ही कहा जाएगा.

मुझे इसका भी अहसास बराबर हासिल होता रहा कि एक कवि, रचनाकार या सृजनशील व्यक्ति को यथोचित सम्मान न देना कैसा महापाप है. दफ़्तरी व्यवस्थाओं का हिस्सा हो जाने के बाद भी इस अहसास को अपने अन्दर जीवित रखने में मैं सफल रहा.

अपने स्वाभिमान, स्पष्टवादिता, निर्भीकता, क्रोध एवं अतिशय भावुक हृदय के लिए जाने जाते बटुकजी को अनदेखा करना लगभग असम्भव था.

जलंधर (तब ‘जालन्धर’) में हिन्दी भाषा और साहित्य का कोई आयोजन था (आकाशवाणी का नहीं था) जिसका उद्घाटन तब के उप-प्रधानमंत्री बाबू जगजीवनराम ने किया था और संचालन बटुकजी कर रहे थे. अपने उद्घाटन-भाषण में कहीं श्री जगजीवनराम कह बैठे कि हिन्दी किसी की भी मातृभाषा नहीं है. फिर क्या था, बटुकजी अपने संचालन-वक्तव्य में वहीं बाबू जगजीवनराम से भिड़ गए. उप-प्रधानमंत्री का तो ख़ैर क्या बिगड़ना था, कांट्रैक्ट-याफ़्ता असिस्टेंट प्रोड्यूसर की नौकरी पर ज़रूर बन आयी थी. बहुत दिनों तक बावेला मचा रहा था.

कांट्रेक्ट-याफ़्ता का मतलब था, उन दिनों जाने-माने लेखक, संगीतकार आदि नियमित नौकरी में न होकर एक निर्धारित मासिक शुल्क का अनुबंध स्वीकार करते थे और आकाशवाणी के लिए काम किया करते थे. एक तरह से यह नौकरी थी भी — रोज़ी-रोटी का जुगाड़, और नौकरी नहीं भी थी.

हमारे घर में आने-जाने वालों में कुछ नाम याद आते हैं – बनारसीदास चतुर्वेदी, उपेन्द्र्नाथ ‘अश्क’, पद्मसिंह शर्मा ‘कमलेश’, जयनाथ ‘नलिन’, मधुर शास्त्री, श्यामाचरण श्रीवास्तव….

याद आता है नुक्कड़ के राशनवाले का उधार, माँ का बहुत-सा वक़्त आटा गूँधने में निकलना, घर की हवा का ऐसा होना कि जिसमें कविता, साहित्य, दर्शन-चिन्तन पर होती चर्चाएं होली के रंग और गुलाल के गुबार-सी उड़ा करें. रंग भी ऐसा कि कितना भी मल-मल कर नहाओ, न छूटे! जिसे दुनियावी समझ कहते हैं – practical prudence – कभी खिड़की के काँच पर दो हथेलियों को टिकाकर मिचमिची आँखों से हमारे घर के अन्दर झाँकने आयी भी होगी तो ज़रूर लौटते पाँवों से आयी होगी.

शिक्षा-दीक्षा में जब मैं एम.ए. तक पहुँचा तो हम बाप-बेटा रोज़ सुबह एक-सवा घंटे की सैर को जाते थे. उस एक घण्टे में किसी दिन कबीर, किसी रोज़ तुलसी, कभी मोहन राकेश तो कभी ‘कामायनी’ पर पिताजी का भाषण चला करता था. शायद वह जानते थे कि गुरु से शिष्य में सरस्वती के अत्यल्पांश का भी ट्रांसफ़र एक निरन्तर प्रक्रिया से गुज़रे बिना नहीं हुआ करता.

इन सब के बीच इस दिल को फ़ुरसत के वे रात-दिन ढूँढने की फ़ुर्सत न हुई. अन्ततः अपुन तसव्वुरे-जानाँ किये बिना ही साठ के हुए!

इसलिए यह दुनिया यही दुनिया भी है, अलग भी है!

मेरे इन गुरु का, पिताजी का अंतिम ज्ञानोपदेश था – “मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से तैयार किया है. इसलिए कभी ऐसा न हो कि तुम संसार को आश्चर्यचकित करना भूल जाओ.”

जैसाकि संसार का हर गुरु करता है, सब सिखा देता है, मगर एक सबक, सबसे क़ीमती पाठ इसलिए छोड़ देता है कि अपने आप ढूँढो. वही मेरे साथ पिताजी ने भी किया. उस एक सबक को हासिल करने के बाद आप गुरु का प्रतिबिम्ब तो होते हैं, प्रतिच्छाया नहीं रह जाते. आप अचानक आप हो जाते हैं. अपने पिता-गुरु का Projection, न कि shadow!

मेरे इन गुरुजी ने यह नहीं बताया कि लोगों को चकित कैसे करना होगा!

मैंने बहुत-सी किताबें पढ़ देखीं. मगर हमेशा कोई-न-कोई ऐसा मिल गया, जो ज़्यादा पढ़े हुए हो. कहानी लिखने की कोशिश की तो देखा हमारे बीच पहले से ही कहीं बेहतर कहानी-लेखक हैं. कविता में उतरा तो पाया कि यह अपना मैदान नहीं है. सोचा कि चलो संस्कृति का अध्ययन कर देखता हूँ तो ऐसे भी अनेक अध्येता दिख गए जो मुझ से बढ़कर कहीं गहरे में उतरे थे. हारकर शरीर को तगड़ा करने के लिए वर्जिश करना और च्यवनप्राश चाटना शुरु किया कि पहलवान को देखकर तो अवश्य लोग चकित होंगे. मगर दूरदर्शन ने दारासिंह की फ़िल्में दिखा दीं!

पिता-गुरु की अवज्ञा हुई जा रही थी!!

तभी दैव ने कुछ ऐसा किया कि मेरे ट्रांसफ़र होने शुरु हो गए. पहले दो-एक तबादलों में ही ज्ञानोदय हो गया कि नये-नये लोगों के बीच ढलना होगा. तब कुछ भिन्न समझना हुआ. पुरानी लीक पर चलने की आसानी न रही. हर बार बहुत कुछ शुरु से शुरु करना पड़ा.

और मन्त्र मिल गया!

Be an ever evolving personality! ऐसा व्यक्ति बन जाने की आदत हो गई जो निरन्तर ‘ग्रो’ कर रहा हो!! फिर-फिर मिलने पर लोग पुराने को ढूँढें, मगर उन्हें हर बार एक नया ही अजनबी मिले. किसी को पहले से अच्छा, किसी को पहले से बहुत बुरा! वे हैरान क्योंकर न होंगे!

इस तरह उमड़ता-घुमड़ता, ऐंठता-इठलाता जब तक मैं 1987 में केंद्र-निदेशक होकर जोधपुर पहुँचा, कुछ ऐसा हो गया कि साथी और मातहत मित्र मुझे ‘विचित्र किन्तु सत्य’ कहने लगे.

क्योंकि जब यह हुआ मैं जोधपुर में था.

आकाशवाणी के दिल्ली-स्थित महानिदेशालय से आने वाले डाक के लिफ़ाफ़े में एक दिन एक आदेश-पत्र निकला जिसके अनुसार तीन महीने की किसी ट्रेनिंग पर मुझे हॉलैण्ड जाना था.

मैंने ‘नहीं जाऊँगा’ लिखकर भेज दिया. भाषा यह नहीं थी. मेरे लिखे का भाव अवश्य था.

इसके बाद किसी कार्यवश जब जोधपुर से दिल्ली जाना हुआ तो दो व्यक्ति मुझपर बहुत ख़फ़ा थे. एक, स्टाफ़-ट्रेनिंग के निदेशक श्री एस.के. शर्मा नाम के अधिकारी, और दूसरे उप-महानदेशक श्री सी.आर. रामास्वामी. शर्माजी कड़क लेकिन मोम जैसे हृदय वाले, अनुशासन के पक्के और न्यायप्रिय अधिकारी थे. मुझे तभी मालूम हुआ कि विदेश की ये ट्रेनिंग स्टाफ़-ट्रेनिंग के रेकमेण्डेशन पर ही तय होती हैं. अपनी की गई व्यवस्था के पूरा न होने पर शर्मा साहब की नाराज़गी के पीछे से मेरे प्रति उनका स्नेह भी झाँक रहा था.

कुछ ऐसा ही मामला श्री रामास्वामी के साथ था. हर बार मिलने पर ‘आज मुझे क्या सिखाओगे’ कहकर मुझे झेंपने को विवश कर देने वाले श्री रामास्वामी को शिकायत थी कि ‘हम यंग लोगों को मौक़ा देते हैं और वे हमारी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरते’.

मेरा निवेदन था, यंग मैं अकेला थोड़े हूँ. जिसे चाहिए, मौक़ा उसे दीजिए.

“तुम समझते हो तुम्हें ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है?”

ट्रेनिंग की तो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे ही है. मगर हॉलैण्ड से नहीं, आपसे. मेरी जो बीस-बाईस वर्ष की नौकरी और है, उसमें आप मुझे रोज़ घंटा-दो घंटा ट्रेनिंग दीजिये, मुझे मंज़ूर होगा.

“यह तुम्हारी ड्यूटी थी”.

सर, ड्यूटी होती तो ज़रूर जाता. आज गया, कल लौट आया. तीन महीने तक किसी और देश की धूल फाँकने के लिए जाना मुझे नहीं रुचता. कभी-कभार मैं उनकी एक-आध किताब पढ़ लेता हूँ, उनकी कोई फ़िल्म देख लेता हूँ, रेडियो सुन लेता हूँ तो जान जाता हूँ वे किस तरह सोच रहे हैं. दिन-दिन मेरा विश्वास गहरा होता जाता है, उनकी भाषा हमारे राष्ट्र का सत्यानाश कर रही है और उनकी ट्रेनिंग आकाशवाणी का बंटाढार करने में लगी है. अभी तक मैं साऊथ इंडिया को जानता नहीं हूँ, नॉर्थ-ईस्ट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और तीन महीने बाद लौटकर आऊँ तो तीन साल तक क़मीज़ का कॉलर सीधा न करूँ – यू सी, व्हेन आइ वाज़ इन नीदरलैंड्ज़…..सर, यह मेरे मूल्यों में बैठ नहीं रहा.

फिर मुझे याद आए बचपन के वे दिन जब देसी घी कुछ मंहगा लगने लगा तो माँ ने टिन का एक पुराना डिब्बा धो-पोंछ कर साफ़ किया था और बहुत छुप-छुपाकर एक सेर वनस्पति घी लायी थी. कोई देख लेता तो कुल की प्रतिष्ठा धूल में जा मिलती कि ये लोग घी नहीं, ‘डालडा’ खाते हैं! विदेश की ट्रेनिंग मेरे लिए घी छोड़ डालडा खाने जैसी थी. मैं जिस टाइप का व्यक्ति हूँ, हॉलैण्ड हो आया तब कॉलर अकड़ाना तो जाने दीजिये, मुँह और छिपाता फिरूँगा.

अपनी ऐसी ही फाकामस्ती के चलते अभी पिछले दिनों मैंने अपनी लिखी – लिखी क्या, घसीटी — तमाम कविताएं कम्प्यूटर से डिलीट कर दीं. मुझे लगा अब कविता वहाँ उतर आयी है जहाँ से केवल झूठ बोला जा सकता है. कभी कुछ कहना-लिखना होता है तो गद्य का सहारा लेता हूँ. मेरे देखे गद्य भाषा का जाट है. यहाँ ‘जाट’ जाति-सूचक शब्द न होकर इस अर्थ में है कि जो सीधी, खड़ी और खरी कह सके.

अनेक शुभचिन्तक जब-तब इन सब लेखों को पुस्तक-रूप में प्रकाशित करवाने का भी सुझाव देते रहते हैं. फिलहाल इससे भी बच रहा हूँ. एक किताब आ गई और ख़ुदा-न-ख्वास्ता एकाध पुरस्कार का जुगाड़ हो गया तब तो मैं कहीं का न रहूँगा.

उस वक़्त सर मुझे डाँट लगा रहे थे, इधर मैं सामान्यत: सहमा-सकुचाया, अपने में सिमटा रहने वाला प्राणी, सिर पर आ बनी तो बहुत कुछ कह गया. श्री रामास्वामी का स्नेह और अपनापन भी मैं देख पा रहा था. उन्होंने सब सुना, आँखों की पुतलियाँ कुछ ऐसे घुमायीं मानो ‘incorrigible’ की स्पेलिंग जाँच रहे हों, ‘ओ के’ कहकर उन्होंने हाथ आगे किया, और मैं चला आया.

घर पर भी लगभग ऐसी ही स्थिति रही. सब को लग रहा था मैंने परिवार को मिलते गौरव से उन्हें वंचित कर दिया है. जब पिताजी गुस्सा कर रहे हों तो किसी और के बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी. उनके कहे हुए में सब अपने आप आ जाते थे.

जोधपुर लौटते-लौटते मुझे एक सत्य कन्फ़र्म हो गया. हम धनिक हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं. फिर भी हम आधे-अधूरे मनुष्य रह जाते हैं. केवल इसलिए कि हम हमारे प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखने वाले अपने बड़ों की महत्त्वाकांक्षाओं के क़ैदी होते हैं. पुत्र भरत के लिए राज्य माँगकर कभी माता कैकेयी ने यही किया होगा. शायद हमारे बड़े-बूढ़े प्रचलित सामाजिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में अपनी किसी महत्त्वाकांक्षा की हद तक हमारा हित देखते हैं.

निश्चित ही जिन समाजों में वर्त्तमान पीढ़ी इन महत्त्वाकांक्षाओं को अपने अन्दर स्वयं पालने में समर्थ हो जाती है वहाँ बुज़ुर्गों की इज्ज़त होना समाप्त होने लगता है और वृद्धाश्रम खुलने लगते हैं.

साल-दो साल भी न गुज़रें होंगे कि इस बार बी.बी.सी. जाने का आदेश आ गया. सो भी छह महीने के लिए!

‘नहीं जाऊंगा’ – (रिपीट).

अबके ज़्यादा मारा-मारी नहीं हुई. मेरे माथे पर लिखा – ‘हम नहीं सुधरेंगे’ सहज पढ़ लिया गया.

कोई माने-न-माने, मेरा मन सदा से यह कहता रहा था कि भारतीय प्रतिभा बेहतर है. हमारे रंग-ढंग, रहन-सहन, खान-पान, सोच-समझ अधिक सहज हैं.

यहाँ यह स्पष्ट कर दूँ कि विदेश जाने, विभिन्न लोगों से मिलने, उन्हें जानने, दुनिया घूमने-देखने से मेरा विरोध नहीं है. मीडिया-कर्म के लिए विदेशी ट्रेनिंग के प्रति सजग रहने का अवश्य पक्षधर हूँ.

ऐसे ही एक बार पी वी नरसिंहराव की नई अर्थनीति पर आकाशवाणी भवन, नयी दिल्ली में चल रही एक बैठक में महानिदेशक महोदय बता रहे थे कि प्रधानमन्त्री इस दिशा में आकाशवाणी के प्रयत्नों से नाख़ुश हैं. भरी मीटिंग में उचित अवसर देखकर मेरे मुँह से निकल गया, ऐसा क्यों होता है कि हम दूर-दराज से दिल्ली आते हैं और हमेशा एक अपराध-बोध लेकर लौटते हैं? (तब मैं जोधपुर से नहीं, भुज, कच्छ से गया था).

श्री सी. आर. रामास्वामी ने मुझ से कहा, “यू कम विद मी” और मुझे अपने साथ अपने कक्ष में ले गए. शायद उन्हें भय था, यह अभी और गड़बड़ करेगा!

उनके कमरे में मैंने उनसे कहा, मैं इस बात पर दृढ़ हूँ कि भुज, कोहिमा, जगदलपुर दिल्ली को बतायें, क्या करना है, दिल्ली इन्हें नहीं बतायेगी. भारतवर्ष या अफ़्रीकी देश अमेरिका को बतायें, क्या करना चाहिए, अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र क्योंकर हमें बताये क्या करना है?

हमारे एक साथी स्व. श्री अभय पाढ़ी ने एक बार कहा था, दिल्ली की पोस्टिंग के बाद हर शेर बेकार हो जाता है! एक मज़ाक़ में कही लगने वाली यह बात दरअसल बहुत गहरी है.

हमारे यहाँ की एक-से-एक बढ़कर प्रतिभायें अपनी बात खुलकर कहती हैं. उनकी प्रतिभा को न देखना बहुत भद्दी बात होगी. मगर यह और भी भद्दी बात होगी कि विदेश-यात्रा के चक्कर में हम यह न देख पायें हम किस तरह अपने यहाँ की प्रतिभाओं का कचरा किये डाल रहे हैं!

बात विदेश-यात्रा की नहीं है. उसे इतराने जैसा मान लेने की है. हमारी प्राथमिकताओं की है. शीघ्र ही अन्तरिक्ष में भी छुट्टी मनाने का प्रबन्ध होने जा रहा है. तब विदेश-यात्रा ऐसी लगेगी जैसे साइकिल से बग़ल के गाँव जाना. मगर कोरोना-कार्टून में भूखा बच्चा पिता से इतना ही पूछ रहा होगा – बाबा, रोटी ग्रीन ज़ोन में आती है या रेड ज़ोन में?

यह सब कितना विचित्र है, मुझे मालूम नहीं. सत्य है, बस इतना मालूम है.

और जब यही मैं आकाशवाणी, अहमदाबाद में केन्द्र निदेशक था, अचानक एक दिन उर्दू के बड़े शायर सरशार साहब ने मेरे कमरे में प्रवेश किया. पाँवों की एक चप्पल इधर उछाली, दूसरी उधर जो दरवाज़े के किनारे रखे सोफ़े के नीचे घुस गई.

मैं कुर्सी से उठा, उन्हें प्रणाम किया, हाथ पकड़कर बड़े सोफ़े पर आराम से बैठाना चाहा मगर वह धम्म से बैठ गए. उनके पास मैं ख़ुद बैठ गया. उर्दू के कार्यक्रम अधिकारी सादिक़ भाई – श्री सादिक़ नूर पठान और सहायक केन्द्र निदेशक श्री तुषार शुक्ला को बुलवाया, (या वे दोनों श्री सरशार के साथ ही आये थे, याद नहीं).

सरशार साहब बहुत परेशान थे, एकदम बदहवास. उन्हें पानी पिलवाया. कुछ चाय-नाश्ता मँगवाया और उनका हाथ थाम कर पूछा, सब ख़ैरियत?

सरशार साहब पूरे फ़क़ीर आदमी, बुज़ुर्ग और ऊँचे पाये के शायर. उन्हें कष्ट में देखकर हम सब भी परेशान हो गए.

श्री सरशार को अपने घर सहारनपुर जाना था और बड़े संकोच से उन्होंने बताया कि वह किस आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रहे थे. इतने भी पैसे उनके पास नहीं थे कि वह सहारनपुर का टिकट ख़रीद सकें!

ऐसा आर्थिक अभाव हमेशा से लगभग हर सच्चे कवि का सहोदर रहता आया है. हमारे होने की धन्यता इसी में है कि ऐसी स्थिति में कोई कवि या कलाकार आकाशवाणी की ओर देखे तो उसकी एक आँख में भरोसा हो, दूसरी में अपनापन!

तुषारजी और सादिक़ भाई ने मिलकर जितने सम्भव थे उतने प्रस्ताव और अनुबन्ध तैयार किये जो किसी कवि को प्रसारण के शुल्क का भुगतान करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं होती हैं. मेरी प्रशासनिक व्यवस्था में मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता था. मेरी टीम का हर सदस्य जानता था, मेरे रहते उन्हें किस परिस्थिति में क्या करना है.

प्रशासनिक अधिकारी को बुलाकर बता दिया गया कि इन सब अनुबन्धों की कुल रक़म का कैश में भुगतान करें, या किसी को बैंक भेजकर बेयरर चेक से कैश मँगवाएं. यद्यपि नियम यह था कि क्रॉस किये चेक से ही भुगतान किया जाता था.

सादिक़ भाई तमाम रेकार्डिंग पूरी करने के लिए सरशार साहब को स्टूडियो में ले गए. उतनी देर में मैंने श्री नन्दन मेहता को फ़ोन किया. ज़िंदगी में पहली बार.

श्री नन्दन मेहता अहमदाबाद में तबला के अच्छे कलाकार थे. संगीत की क्लासेस भी चलाते थे. अच्छे समृद्ध व्यक्ति थे. अचानक मेरा अनपेक्षित फ़ोन गया तो वह हैरान-परेशान! बोले, “दीक्षितजी, आप फ़ोन पर? क्या हुआ?”

“हुआ कुछ नहीं. बस, इस विजय दीक्षित को आज आपसे पाँच हज़ार रुपये की ज़रूरत है, सो भी नक़द, अभी और इसी वक़्त! मैं परवेज़ को आपके पास भेज रहा हूँ. वह बतला देगा क्यों चाहिएं.”

मैं कभी किसी को फ़ोन नहीं करता था. इस तरह रुपये माँग लूँगा, यह तो सपने में भी कोई सोच न पाये! अहमदाबाद में भूकम्प के कुछ झटके लाने के लिए यह एक फ़ोन काफ़ी था.

परवेज़ वहाँ का प्यारा-सा, सबका मददगार, मधुर स्वभाव वाला सीनियर क्लर्क था और श्री नन्दन मेहता उसे अच्छे से पहचानते थे, उसपर भरोसा रखते थे. उसे बुलाकर पूरी बात समझायी और कहा, ऑफ़िस की गाड़ी ले जाओ और नन्दनजी से रुपये ले आओ. सरशार साहब स्टुडियो से आयें तो अपने हाथों से उन्हें देना. इस कार्य का पूरा पुण्य और फ़क़ीर का आशीर्वाद तुम्हें मिलना चाहिए.

अब तक पूरे ऑफ़िस को मालूम हो चुका था, शायर का क्या मूल्य है.

इधर सरशार साहब लौटे, उधर बैंक से उनका पैसा भी आ गया. अभी उन्होंने पानी भी पूरा नहीं पी पाया था कि नन्दनजी के यहाँ से परवेज़ भी आ गया और उसने रुपये सरशार साहब के हाथों में रख दिए. वे क्षण हम सभी को एक साथ रोमांचित कर रहे थे.

नीयत में शिद्दत हो तो पूरी कायनात भी सौ तरह से मदद करने की साज़िश रच लेती है. तभी अचानक गुरुजी उधर आ निकले. यों तो वह सामान्य गृहस्थ थे, आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं उन्हें ‘गुरुजी’ कहता था. एक नास्तिक से बदलकर मन्त्र-जाप में इन्हीं गुरुजी ने मुझे प्रेरित किया था. (मेरे इस ‘पूजा-पाठ’ के चर्चे दिल्ली तक हो गए थे, जिसे मैं ‘महादेव को धोखा देना’ कहा करता था. वह किस्सा अलग से कभी.)

उठकर मैंने गुरुजी के चरण-स्पर्श किए और सरशार साहब से उनका परिचय करवाया. गुरुजी भी मगन होकर एक शायर के साथ हो रही आकाशवाणी के लोगों की बात सुनते रहे, उसमें शरीक़ होते रहे. बातों-बातों में जब उन्हें पूरी बात जानने को मिली, गुरुजी ने अचानक अपने कुर्त्ते की जेब में हाथ डाला और जो दो-चार हज़ार रुपये निकले, सब सरशार साहब के हाथों पर रख दिये.

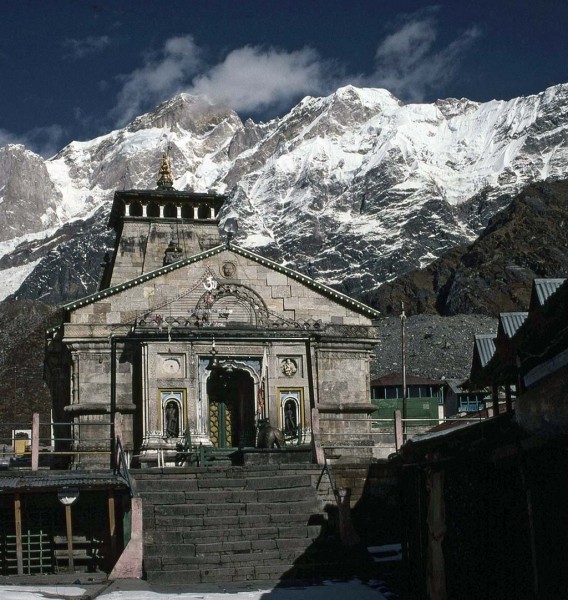

पूरा आकाशवाणी परिसर उन चार-छह घंटों के लिए एक काव्यात्मक और आध्यात्मिक स्वप्निलता में डूबा रहा. हम सब उन क्षणों में भावना के उस मानसरोवर में डुबकी लिये हुए तीर्थ-यात्री थे जहाँ का मूल निवासी कला और साहित्य से सम्बन्धित मीडिया को सदा होना चाहिए.

श्री सरशार अपनी सारी उदासी, सारा अकेलापन आकाशवाणी के उस छोटे-से डस्टबिन में डालकर चलने को हुए, तो उन्हें उनकी एक ही चप्पल मिली. मैं पास ही खड़ा था. झुककर मैंने सोफ़े के नीचे हाथ डाला, दूसरी चप्पल निकाली और अपने हाथों से कवि के पाँव में पहना दी. सादिक़ भाई ‘अरे, अरे’ कर रहे थे. गुरुजी अपने शिष्य के प्रति गर्व से भर रहे थे.

श्री सरशार ने अपनी जेब से उनका निजी सुलेमानी पत्थर निकाला और मुझे थमा दिया. उनका हाथ मेरे सिर पर था.

वह सुलेमानी पत्थर मेरे पूजा-स्थल पर रखा हुआ है. मेरे गणेशजी दिन में कई बार उसमें से निकलते फ़क़ीर के आशीष-स्पन्दन मुझ तक पहुँचाया करते हैं.

जून 2020